日本の文化として冠婚葬祭などの贈答品に掛ける熨斗(のし)紙。

一口にのし紙と言っても種類があって、その用途にあったのし紙を掛けないと相手に失礼にあたり、常識が無い人だと思われて恥をかくことになってしまうかもしれません。

そんな訳でここでは簡単にのし紙についてご説明させていただきます。面倒くさいと思うかも知れませんが、社会人の常識として知っていて損はないと思います。

目次

のし紙の知識

まずはのし紙の説明です。

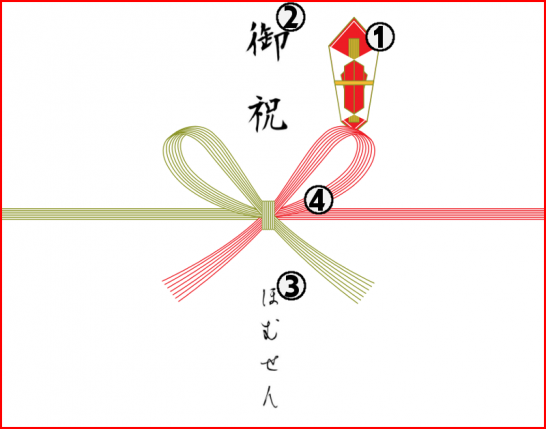

上の図のようにのし紙を①~④までの4箇所に分けて説明していきます。

① のし

一般的に「のし」と言うとのし紙(のし袋)全体のことをさして使いますが、本来はこの部分の事が「のし」です。

② 表書き

何の為の贈答なのか、その目的を書きます。「結婚祝」や「お歳暮」などですね。

正式には毛筆で楷書体で書きます。

③ 表書き(名前)

ここには送り主の名前を書きます。送る相手の名前ではないのでご注意!

④ 水引(みずひき)

贈答品や封筒に付けられる飾り紐のこと。その形や色によって使い分けを行います。詳しくは次項「水引の種類」で説明します。

水引の種類

水引には大きく分けて3種類あります。

花結び(はなむすび)

婚礼以外の一般祝事を初め、お礼・ご挨拶・記念行事などのご贈答に用います。

結び目が簡単に何度も結び直せるとの意味合いから、何度も繰り返したい行事に使います。蝶結び(ちょうむすび)ともいいます。

結び切り(むすびきり)

傷病のお見舞い・全快祝い、災害見舞いなどに用いられます。

固く結ばれ解けない(離れない)ことを願い婚礼関係に、二度と繰り返さないようにとの願いを込めて弔事関係にも使います。

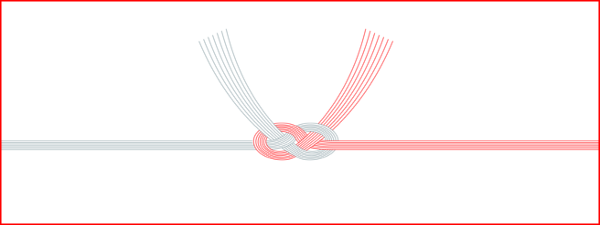

鮑結び(あわびむすび)

慶事と弔事の双方に用いられます。

結び目が複雑に絡み合っていて、容易には解けない意味合いと、互いの輪が互いに結び合っていて長生きと長持ちの印と昔から重宝がられた鮑(あわび)の形に似ていることからいついつまでも良きお付き合いをとの願いを込めて使われます。あわじ結びとも言います。

水引の本数について

水引の数は五本結びを基本として、大事な贈り物を贈る際には七本、九本と奇数で増やすことで丁寧さが増していきます。

婚礼関係のお祝いの場合は基本の五本を二筋合わせて十本とした十本結びを利用されることが多いようです。また三本は五本結びを簡略化した形式です。

短冊のし

基本的に短冊はのし紙の略式です。正直いってあまり使うことはないと思います。

「内祝」に使われることもあるのですが、地域によって異なります。火事や災害などの御見舞いでは一層控えめな気持ちの表れとして「短冊」を用いることがあります。

熨斗紙と水引の基本的な説明は以上で終わりになります。正直よくわからないで使っている人の方が圧倒的に多いとは思いますが、これが日本の伝統的な贈り物の包装形態です。

色々あって複雑でややこしいですが、伝統ってのはそういうものだと思って楽しむ余裕が大事かもしれませんね。